ニオス湖ガス噴出災害

ニオス湖ガス噴出災害(2)

当時の取材体験記から

ニオス湖ガス噴出災害

NHK特報部記者 佐々木 裕

1986年8月21日、アフリカのカメルーンで湖から噴き出したガスが周辺の村を襲い、住民1,500人余りが死亡した。ニオス湖という小さな湖で起きたこの災害は、世界の災害史上でも、きわめてまれなタイプの災害であり、犠牲者の数が多かったこともあわせて人々の強い関心を引いた。災害の重大さが伝えられた直後から、日本をはじめ世界各国から調査団が現地に派遣され原因究明にあたっている。

私はNHKの取材班の一員として東京からカメルーンに入り、現地で取材を行った。以下は日本からはるか離れた遠い国カメルーンで起きた災害の取材体験記である。

1 カメルーンへ

8月21日夜に発生した災害の第一報は現地が山間部にあるうえ、カメルーン国内の通信網が整備されていないこともあって遅れて世界に伝わり、日本でこのニュースが流されたのは4日後の8月25日だった。第一報は死者40人程度という内容だったが、カメルーンのビヤ大統領が記者会見で「死者は少なくとも1,200人を上まわる」と発表したことが伝えられた26日から、このガス噴出災害は日本でも大ニュースとなった。

どのようなガスが人々を襲ったのか、詳しい情報が入らないなかで、世界各国から報道陣や学術調査団が一斉にカメルーンの現地に向かった。日本からも政府が去年12月に創設したばかりの国際緊急援助隊が派遣されることになり、火山学者などの専門家チームが27日に成田空港から飛びたって行った。

NHKでは、たまたまカメルーン国内で熱帯雨林の取材をしていた取材班が第一陣として現地に向かい、ニオス湖の湖畔やふもとの村から現地の惨状をリポートした。この第一陣に続いてヨーロッパのパリやロンドンから特派員が、さらに東京からカメラマン、ディレクターそれに記者の私と3人からなる取材チームがそれぞれカメルーンに向かった。

私たち3人が日本を出発したのは8月30日(土)だった。カメルーンは黄熱病の流行地域のため成田空港で予防注射を射ちパリ行直行便に乗り込んだ。ヨーロッパからカメルーンに入る航空便はいずれも満席状態で、結局9月1日(月)にパリ発のカメルーン航空機でカメルーン第二の都市ドゥアラに向かった。機内では、たまたま隣の席にカメルーン政府の高官が乗りあわせており、この高官から被災地の状況や地元の救助活動の様子などを取材することができた。サハラ砂漠を飛び越えて、小雨が降りしきる熱帯の街ドゥアラの空港についたのはパリを出てから6時間半後、日本を出てからは60時間後だった。

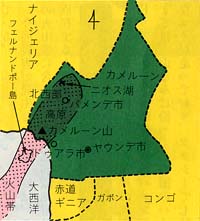

2 アフリカの縮図カメルーン

カメルーンはアフリカ大陸の西海岸、赤道のやや北に位置する国で、面積は日本の1.25倍の広さがある。人口はおよそ900万人で首都は南部にあるヤウンデ市。北はナイジェリア、南はコンゴ、ガボンなどの国々と国境を接している。この国には砂漠からサバンナ、熱帯雨林など様々なタイプの気候区があり、アフリカの縮図ともいわれている。

1960年に東部カメルーンがフランスから、また1961年に西部カメルーンがイギリスから独立したあと、東西が合併して1つの共和国になった。言語はフランス語と英語が公用語として使われている。アフリカ諸国の中では、国民1人あたりの所得はほぼ中程度の国だが、コーヒー、バナナ、豆、とうもろこしなどの農産物の生産が順調で、着実に国づくりが進んでおり、政治的にも安定している。

3 火山国カメルーン

アフリカ大陸には、大陸の東部と中央部を中心に火山がある。有名なキリマンジャロ山やケニア山も火山といわれている。

カメルーンの最高峰カメルーン山(標高4070メートル)は、アフリカの火山の中でも活動的な火山の一つとされており、ドゥアラ市の西北西70キロの大西洋岸にそそりたっている。最近では1982年に噴火の記録がある。このカメルーン山から北西部高原地帯にかけて標高2,500メートルから3,000メートルほどの山々が、およそ300キロにわたって連なっており、この北西部高原地帯からカメルーン山を通り、さらに海を渡って対岸の島、赤道ギニア領のフェルナンドポー島に至るラインが、火山帯と考えられている。

今回災害が発生したニオス湖は、この火山帯に含まれる北西部高原地帯に点在する火口湖の1つだった。

4 ニオス村へ

私たちが飛行機で着いた海岸の都市ドゥアラから北西部州の州都バメンダまでは、山なみに沿ってこの国のハイウェイが走っており、タクシーで7時間かけてバメンダに入った。バメンダは北西部高原山麓の大都市で人口35,000人余り、さらに北にあるニオス湖から直線で60キロほどのところにある。バメンダには空軍の飛行場もあり、救援物資の輸送や人員輸送の中継基地となっていた。各国の報道陣や調査団もこの都市をベースにしており、私たちはここで先発のNHK取材班と合流した。

バメンダ市に着くと私は早速、州政府の責任者から取材しようと街の中心部にある役所に出かけたが、この役所は午後2時半でしまるということで誰もいない。タクシーに乗って街中を走り回り、ようやく副知事の自宅を捜しあてて彼にインタビューした。災害発生から10日以上たっていたが、依然としてニオス湖周辺の現地の実状は十分把握されておらず、犠牲者の数も1,500人から1,600人程度としかわからない、ということだった。

バメンダから奥の高原地帯は、道路はあるものの悪路で車がかろうじて入れるほどだという。私たちは現地に支店をもつ三井物産の好意で四輪駆動の日本製三菱パジェロを2台借りることができた。この車2台に分乗して、私たちは9月3日(水)午前5時にバメンダを出発した。バナナの木が繁る林の中を走り、およそ2時間でウムの町に着いた。この町はニオス村から西に40キロのところにある人口5,000人の町で、災害に遭った村々の人たちが歩いて避難してきたところだ。町の病院にはガスを吸って呼吸困難になった人や、やけどをした人たちが手当を受けている。この時点でウムの病院には351人が入院していた。州の副知事の話では、このうち100人ほどは実際に治療が必要な人で、残る250人ほどは手当が終わったあとも帰る家がないため病院にとどまっている人たちだ、という。負傷者はこのウムの病院だけではなくニオスをはさんで反対側の東の町ヌカンベの病院にも収容されていた。

ウムの町には被災者の家族や親戚が、カメルーンの各地から身内の安否をたずねてつめかけていた。ニオス村の周辺は交通の便も悪く、もちろん電話もない。この付近の村から都会に働きに出た人たちは、家族が被害にあったらしい、という話を人づてに聞いてはるばる故郷に戻って来ていた。家族の安否を確かめるために40キロの道のりを歩いてニオスに向かう人もいた。

私たちはニオス村の東隣にあるスブム村に家の様子を見にいくという青年2人を車に乗せ、ニオス村に向かった。青年のうち1人は首都ヤウンデの電気関係のエンジニアで母親がスブム村で死亡し、残った家族はヌカンベに避難している、という話を親戚から聞いて駆けつけてきたという。「母が死亡した自宅の様子を確かめて、避難している家族に会いたいが、誰と誰が生き残っているのか、はっきりわからない」と話していた。

5 生存者6人

ニオス湖は北西部高原地帯の標高1,200メートルほどの山の山頂部にあり、湖から北にのびる谷を1キロほど下ったところにニオス村がある。谷はニオス村で東西2つにわかれており、谷ぞいの道路を東に行けばスブム村、西に行けばチャ村へ出る。ニオス湖から噴き出した大量のガスはまずニオス村の中心部を襲い、さらに谷ぞいに東西2つの流れにわかれてニオス村から7~8キロ離れたスブム村とチャ村を襲った。ニオス村の住民1,200人のうち生き残ったのは6人だけ。スブム村で300人余りが、またチャ村でも数十人が死亡している。15キロほど離れた別の村でも死者が出ている。

ガス噴出は8月21日午後9時ごろに起きた。電気もないこの地方ではほとんどの村人はねむっていたようだ。チャ村の住民の1人は「私はベッドで寝ていたが、隣にいた妻は突然血を吐きながら死んだ。私はやけどをして泣きさけぶ子供たちを抱き上げて逃げ出した」と当時の模様を語っている。またニオス村の6人の生存者のうちの1人、40歳ぐらいの主婦は「神が助けてくれた。何が何だかわからない」と話すばかりだったという。この主婦は若い男におぶってもらって村を逃げ出している。

事故の2日後にニオス村に入ったオランダ人神父は「村では一部の人は家の中で死んでいたが、多くの人は家のすぐ外や道路に横たわるように死んでいた。まるで生き物の生命だけを奪う中性子爆弾が落ちたようだ」と語っている。被災地の村で死んだ人は多くが窒息死とみられており、ほぼ即死状態だった。

6 ゴーストタウン

ウムからニオスに通じる道路は赤っぽいラテライトに岩が混じる悪路だ。四輪駆動の車だけがかろうじて走ることができる。丘の間を曲りくねって続く道を私たちの2台の車は右に左に大きく車体を揺らしながら進んで行った。この付近はなだらかな起伏の山や丘が連なり、あざやかな緑につつまれている。平地にはバナナなどの畑が広がり農家が点在する。丘の斜面には放牧された水牛の群れがのんびりと草を食(は)んでおり、牧歌的な南国の農村風景そのものである。

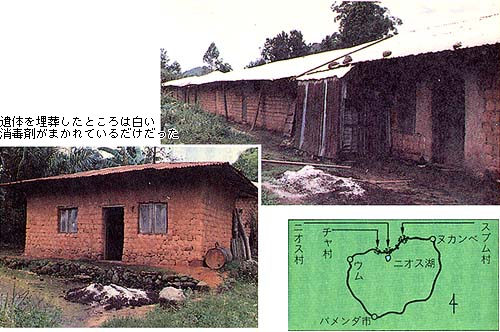

しかし道路は進めば進むほど悪くなるばかりだ。ニオス村の手前のチャ村の近くで私たちの車は坂を上がりきれず、ついに車輪が深い泥の中にめり込んで脱出できなくなってしまった。一緒に乗ってきたスブム村の青年に聞くと「ここからニオス村までは歩いて30分ぐらいで行ける」と言う。車をここに置いてカメラマンはカメラを、私はバッテリーの入ったバッグを肩にニオス村に向かって歩きはじめた。チャ村は小さな村で100メートルから200メートルごとにぽつんぽつんと農家が建っている。畑の作物が風に揺れているが人かげは全く見えない。レンガ造りの農家の庭先に土を掘って遺体を埋めた穴が見える。行けども行けどもニオス湖のある山はみえず、途中で激しいスコールに見舞われて全身がずぶぬれになった。ようやくニオス村にたどりついたのは2時間後、時刻は正午近くになっていた。

ニオス村から見上げると南の方に小高い山があり、円く見える頂上のむこうにニオス湖がある。村の入口近くに平屋建ての小学校が建っていたが、もちろん子供たちの姿はない。ニオス村は道路ぎわのマーケットを中心に、レンガ壁にトタンぶきの農家が40~50軒ほどかたまっている。マーケットの前には数人の男たちが店の商品を整理して運び出す準備をしていた。このマーケットの経営者の弟とその手伝いの人たちだった。弟は災害のあとウムから兄の様子を見にきて、兄が店の奥のベッドの中で死んでいるのを見つけた。兄の遺体を埋葬し、マーケットに残された雑貨や食料品などをウムまで持ち帰る作業をしているところだった。

マーケットの裏は中庭のような小さな広場となっており、まわりを囲むようにトタンぶきの農家が並んでいる。農家の戸口のすぐ前に穴を埋め戻した土がわずかに盛り上がっている。犠牲者の遺体を埋葬した穴だ。一軒の家の家族が一緒に1つの穴に埋葬された例も多い。広場に面した農家のどの戸口の前にもこの土の盛り上がりが見えた。土の上には白い消毒剤がまかれたあとが残っているだけで、墓標1つない。住む人がいなくなった家そのものが墓になっているようだ。

家の中に入ってみる。ほとんどの農家はレンガ造りの平屋で表と裏に出入口があり窓が1つが2つついている。薄暗い家のほぼまん中あたりの床に、煮たきに使うかまどがあり、鍋がかかっていた。鍋の中には煮込んだ豆やいもが残っている。部屋の隅の壁ぎわにはベッドがあり、毛布が投げ出されたままになっていた。机の上に1枚の写真があった。古ぼけた白黒の写真には髪を結いあげた若い女性とシャツ姿の若い男がうつっていた。この家の夫婦の結婚当時の写真だろうか。

戸口のすぐ前にある盛り土を踏まないように気をつけながら外に出た。熱帯の日ざしがまぶしく照りつけ、まっ青な空と村のまわりをかこむ緑の草木があざやかにかがやいている。村の風景は昔と少しも変わっていない。ただ人の姿と動物の声が消えただけだ。ニオス村は異様に静まりかえっていた。

7 日本の学術調査団

日本の学術調査団は私たちより一足先に現地に入り調査を行っていた。調査団は外務省技術協力課の青山利勝氏を団長に火山学者の日下部実・岡山大教授、救急医療の山本保博・日本医大助教授、東京消防庁救助課の佐藤信男氏ら7人のメンバーだった。火山学や医学の面から特異なニオス災害の原因を明らかにし、安全対策に役立てるが目的だ。

医療班の山本助教授はウムとヌカンベの病院を訪れ患者を診察したり、犠牲者の解剖も行った。山本助教授の診断によれば入院患者の多くが肺をおかされており、肺水腫の症状があらわれていた。有害なガスが肺に入って細胞を破壊したため、肺に水がたまって呼吸困難になったものだ。またやけどをしている人も多く、首すじやわきの下など汗をかきやすいところにやけどができたケースが目立つ。山本助教授は「ニオス湖から噴き出したガスの主体は炭酸ガスで、多くの人たちは炭酸ガスのためにほぼ即死状態で窒息死したが、炭酸ガスのほかにも亜硫酸ガスのような酸性のガスがかなりたくさん混ざっていて、これが人体の水分に触れて硫酸となりやけどや肺水腫を起こしたのではないか」と話している。

一方、火山学者のチームはヘリコプターでニオス湖の湖畔に降り、湖の水質や大気の測定を行った。

8 上空から見たニオス湖

私たち取材班は地上からニオス村を取材した翌日、今度は上空からヘリコプターでニオス湖を取材した。山のいただき付近にニオス湖があり、湖の東と西に切り立った火口壁がそそり立っている。火口壁は火山地形特有のごつごつした黒っぽい岩肌を見せている。湖は南北の幅1.5キロ、東西の幅1キロほどの小さなものだ。湖の水面は不気味な黄褐色に濁っており、湖の表面には黒っぽい藻のようなものが浮いている。湖底の堆積物がガスとともに湖の表面に上昇したもののようだ。

火口壁の北側だけは壁が途切れており、ここから湖の水が滝となって谷に流れ落ちている。この谷がニオス村に通じている。湖中から噴き出したガスは、北方に開けた湖の地形と風の作用でゆっくりとニオス村に流れ下っていったものとみられる。

ヘリコプターは谷を下ってニオス村上空に向かった。マーケットを中心に農家が密集しているのが見える。上空から見るとニオス村からスブム村にかけて幅5~600メートルほどの谷状の地形になっていることがよくわかる。谷の底に道路が走り、そのわきに点々と民家のトタン屋根が見える。谷が大きく開けた出口のあたりにスブム村の中心地があった。この付近で多数の村民がガスの犠牲となった。生き残ったスブム村の住民もまだ村に帰れないままで、今も3,000人余りが避難を続けている。

上空から見たニオス湖

9 過去のガス災害

ニオス湖で起きたガス災害はきわめて特異なタイプの災害だが、過去に同じような災害が同じカメルーン国内のマヌン湖という湖で起きている。マヌン湖はニオス湖から南々東におよそ110キロほどのところにある北東部高原地帯の中にある火口湖である。1984年8月15日深夜、マヌン湖で爆発音が聞こえ地震が起きた。翌日早朝、湖から流れ出す川の下流にかかった橋の付近を市場に向かうため歩いていた村人たちが湖からのガスに襲われ、37人が死亡した。

アメリカなどの学者の調査によれば、この災害は湖のほとりのガケが地すべりを起こしたことがきっかけで発生した。大量の土砂が水中に崩れ落ち湖の底に水圧でとじ込められていた炭酸ガスを主体とするガスが、まるでビールびんをふりまわしたときと同じように激しく水面から噴き出した。この炭酸ガスが災害の主な原因となった。

10 ニオス災害の原因

マヌン湖の災害はニオス湖のケースときわめてよく似ていると思われる。死亡者の状態からみてニオス湖でも大量の炭酸ガスが噴き出したことは明らかで、日本の調査団の湖水の分析でも水中に溶けている炭酸ガスの量が異常に多いことが確認されている。この炭酸ガスは湖の底の地中(噴気口のようなもの)から出てきた火山性のガスと考えられており、高い水圧によってふだんは水中に封じ込められている。日本のように四季の温度変化がある湖では、季節ごとに湖水の温度が変化して湖水の循環が行われている。しかし水温に季節変化の乏しい熱帯の湖は水の循環が少なく、湖底にとじ込められた炭酸ガスはふだんは湖面に上がってこない。

この湖底のガスを噴出させた引き金となった現象が何だったのか、まだ明らかにされてはいない。湖底での火山爆発、大規模なガケ崩れ、地震などのいずれかが、ガス噴出の引き金となったものとみられている。

「卵の腐ったにおいや火薬のにおいがした」という証言、それに負傷者のやけどの状態から、ガスの中には炭酸ガスのほかに火山性の亜硫酸ガスや硫化水素が含まれていた、と考える学者は多い。湖の底で小規模な水蒸気爆発が起き水中の炭酸ガスを湖面に噴き上げるとともに、火山性の亜硫酸ガスや硫化水素を大気に噴き出した、というものだ。しかしこの説も今後の調査でさらに詳しく検証する必要があるようだ。

11 おわりに

ニオス湖で起きたガス災害は調査が進むにつれて火山災害の1つのタイプという見方が強まり、火山ガス、とりわけ炭酸ガスの恐ろしさをあらためて見せつけるものとなった。日本の湖の場合炭酸ガスを湖底に封じ込めているようなケースは少ないかもしれないが、火山地帯で噴気活動が盛んなところでは、炭酸ガスを大量に噴き出している地点もある。「地形や風の状態によってはこの炭酸ガスが思わぬ災害をもたらすこともあり得る」と日本の火山学者は警告している。

この10月には日本の調査団が再びカメルーンに派遣される予定となっており、徹底した原因の究明が期待されている。

(ささき ひろし)

「月刊消防」1986年11月号より