昭和期(昭和10年代まで)の消防

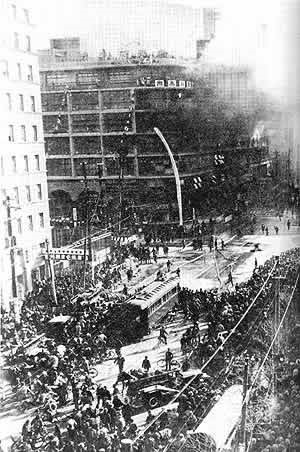

白木屋火災

昭和7年12月16日、日本橋区通1丁目の百貨店、白木屋の4階玩具売場から出火し、階段、エレベーターを伝って5~8階に延焼。建物の延べ面積1万396坪(3万4,307平方メートル)のうち4階以上の3,982坪(1万3,141平方メートル)を焼失した。開店まもない時刻であったため客は少なかったものの、はしご車や救助袋で280人を救出し、屋上から誘導した者は130人を数えた。この火災による死者は14人。うち13人は店員であり、1人は問屋派遣員であった。若い女性が多く、和服に上っ張り姿。帯や反物をつなぎあわせて降下中、火事場風に裾をあおられ、下着を身に付けていないため思わず片手を離して裾を押さえてしまい、墜落してしまった者もいた。死亡原因は、初期消火にあたり煙にまかれての窒息死が1人。残り13人は墜落死であった。

死亡した14人はすべて店の人間であり、客に一人の犠牲者も出さなかった。これは火災の2週間前に白木屋では避難演習を実施しており、これが効を奏したものである。同業の百貨店では、歳末商戦を彩る華やかなイルミネーションを一切消して弔意を表し、街頭には店員の献身的な働きを賞賛する声があふれたという。

燃えさかる白木屋

(「東京の消防百年の歩み」より)

事態を重くみた警視庁は、昭和8年6月、スプリンクラーや屋外に避難階段を設置することなどを義務づける「百貨店建築規則」(警視庁令第20号)を制定し、施行にあたって、構造設備にあっては1年、器具については2か月以内に適合させるよう遡及措置をとった。また、一般高層建物に対しても同様に規制するため、「高層建築物の防火避難設備に関する取扱方法の件」(告示第213号)を示した。

さらに、昭和11年9月内務省令第31号として、全国的には次のような規制を行った。

- a.大規模百貨店は、2方面において道路に接すること

- b.1,500平方メートル以内ごとに防火区画を設けること

- c.屋上避難広場を設けること

- d.階段は避難階段とし、売場の各部分よりの歩行距離は30m以内とすること

- e.1万平方メートル以上のものにはスプリンクラーを設備すること

- f.売場の天井は吹き抜けとしてはならないこと

- g.地方長官が保安上必要ありと認めたときは、消防設備、防災上、または避難上必要な措置を命ずることができること

同火災は、現在の高層建物における防火、避難対策の礎となったものである。

函館の大火

函館も大火の多発都市であり、過去に幾度となく大火に見舞われてきた歴史がある。函館に消防組が組織された明治40年ごろの焼失率は、毎年1,000戸に対して約92戸という高い割合を示していた。大正10年(1921)に2,041戸を焼失した大火を契機に、函館市は復興計画とともに防火対策にも力を入れ、消防組員の増加、消防機械力の強化、水利の拡充、火災報知機の設置等によって、焼失率は毎年1,000戸に対して2.7戸まで減少させることに成功したのである。その努力は、昭和6年大日本消防協会(現在の財団法人日本消防協会の前身)から第1号表彰旗を受けたほどであった。

にもかかわらず、昭和9年3月21日、明治から現在までに発生した火災の中で最大規模の大火の発生をみてしまった。この日の函館は風速20mの南南東の風が吹き荒れており、市内弁天町、住吉町、海岸町、蓬莱町、大縄町、新川町の6か所で漏電し、火を発して全市で停電した。烈風により煙突は折れ、電線は切れ、倒壊した家もある。午後6時53分、住吉町の火元となった家では屋根が吹き飛ばされ、2階の炉の残火が風で舞い上がり、火の手は八方に飛んで翌朝の6時ごろまで燃え続けた。この大火によって函館市の3分の1は焼失し、全焼22か町、一部焼失19か町、死者2,054人、行方不明662人、負傷者1万2,592人、焼失面積416万3,967平方メートルというたいへんな被害を生じたのである。

当時の消防力は、蒸気ポンプ2台、第1線ポンプ6~8台、第2線ポンプ10台、消防常備員146人、予備員162人、非常線外警備隊43隊、上水道消火栓772本、消防専用井戸60、貯水池350石入45個、火災報知機175基というものであった。

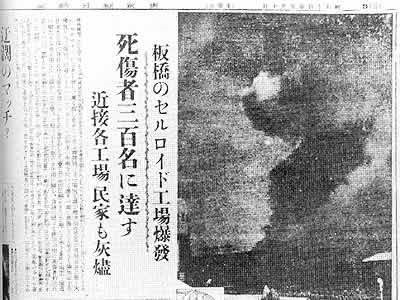

大日本セルロイド工場火災

昭和12年、日華事変の勃発を契機として、わが国は国をあげて軍需生産の増強に突入した。昭和14年5月9日火元となった大日本セルロイド(株)東京工場のある板橋区志村小豆沢周辺は、それまで農地が大半を占めていたが、広大な土地と交通至便な中山道を利点として大小工場が居並ぶようになり、隣接する王子区とあわせて特種工場地帯を形成していた。これらの工場は、大量の危険物を取扱うにもかかわらず、防火施設の整備が不十分であり、ほぼ無防備に近い状態であった。

東京朝日新聞(昭和14年5月10日)

(「東京の消防百年の歩み」より)

出火原因は、同工場ヘセルロイド屑を運んできた貨物自動車の運転手の投げ捨てたたばこの火が、荷台のセルロイド屑に着火したものである。この火が9mの風にあおられて隣棟の日本火工(株)に飛び火した。同社は火薬や照明弾の製造工場で、晴天を利用して露天で火薬加工品を乾燥していた。着火した火薬は小爆発を起こし、工員180人が腕用ポンプで消火にあたったが、さらに大量の火薬に引火し3回にわたる大爆発を引き起こした。

この大音響は、東京市内全域に響きわたったという。照明弾は火を噴きつつ周囲に落下し、大日本セルロイドや大日本軽合金(株)など数か所の工場からも火の手があがった。爆発の被害は半径500mに達し、150m以内の建物の屋根はほとんど原形をとどめず、飛び散ったコンクリートの破片は深く木の幹に食い込み、即死者は顔の識別もできないほどの惨状であった。

中山道に点在する消火栓は火点まで遠く、放水するうち水圧低下をきたし転戦を余儀なくされた。工場の防火水槽は、構内が火の海と化して使用できず、自然水利を求めた消防隊の中には63本ものホースを延長した隊もあった。次々と爆発する工場内をぬうようにして防御するうちに、火災は大日本軽合金をのみこみ、ここにあった大量のマグネシウムに着火し、火勢は一層し列をきわめた。

この爆発火災による被害は、死者32人、負傷者245人、全焼88戸、半焼6戸、計3,300坪(1万890平方メートル)を焼失した。出場した自動車は40数台を数え、板橋警察署と隣接警察署、警視庁特別警備隊、赤羽工兵大隊、近衛一連隊、各憲兵隊などの応援があった。

なお、着火したセルロイドは、戦前においては学校火災や寺社火災と並んで火災の一分類になっていたほど頻発したものである。前述した白木屋の火災の出火原因も、4階玩具売場に設けたクリスマスツリーの装飾用豆電球がスパークして、かたわらにあったセルロイドの玩具に引火したものであった。

戦前、危険物の取締を主管していた警視庁は、大日本セルロイド火災発生以前の昭和13年9月に「セルロイド工場取締規則」を定め、特に工場管理については、火器使用、喫煙、燈火、貯蔵量について細かく規制していたのだが、上述したような惨劇をみてしまったのである。

大手町官庁街の火災

戦前を象徴する火災として、もう一つ、昭和15年6月20日に発生した大手町官庁街火災がある。当時の中央官庁街の大半は、関東大震災後に急造された粗雑な建物で、火災予防上からみれば寒心にたえない状態であった。ブロックを区切る道路や防火上有効な空地もなく、必要に応じて増築を繰り返し、渡り廊下は網の目のように巡らされ、しかも随所にガソリン、石炭、木炭などを貯蔵していた。

しかも昭和15年は、水道局始まって以来の渇水を記録した年であり、村山・山口両貯水池は干上がり、同年6月7日から旧市内は東京で初めての時間給水(午前・午後各2時間)が行われていた。

6月20日、関東地方は落雷による被害が続出し、官庁街の火災発生前にも市内で20数か所に落雷火災が起こり、約80台の消防車が出場していた。そうした状況の中、午後10時1分ごろ、麹町区大手町の逓信省航空局新館から出火した。原因は、逓信省航空局の30mの煙突に落雷し、設置されていた避雷針のアースが不良であったため、電灯引込線から分電盤を伝って水道管に放電し、羽目板に着火したものであった。周囲に燃え広がった火は、航空局に貯蔵してあったガソリンに引火し、火はまたたくまに同局をのみこんだ。

ここから先は、いくつかの不運が重なり、消防隊は後手に回ることとなる。不運とは、まず第一に、逓信省航空局には火災報知機が設置してあったにもかかわらず、宿直員は逃げるのに精一杯で火災報知機を押すことができなかったこと。第二は、出火時、折あしく豪雨であったこと。この時、午後9時26分から午後11時までに49mmの降水量を記録している。この豪雨に遮られて、望楼勤務員が火災を発見したのは、出火から5分が経過した午後10時6分のことであった。さらに第三の不運は、この日は落雷による被害が多く、出動している部隊が多かったこと。そして第四の不運は、大手町一帯はこの時、時間給水外にあったため、消火栓利用は水道局の水圧増加を待たねばならず、河川も干潮のため使用できなかったこと。

こうした不運にも臨機応変に火災に立ち向かえたのは、官庁街、しかも皇居に隣接しているとあって、帝都消防の威信に懸けても防御するのだという消防隊の結束力であったという。この時の模様を、当時丸の内消防署長であった茂野柾次郎は次のように語っている。

時に豪雨は瀧津波の如く、雷鳴耳を聾し、電光しばしば目を眩まし爆音又引続きて起る。出火発見より此の時迄約一時間半あまり悪戦苦闘、転戦に次ぐ転戦、指揮者は隊員の生死を確むるに遑あらず隊員は相互の負傷を庇ふの隙なく又自己の負傷を省みるの余裕なく全員全力を尽して戦ったのであります。

(機関誌『帝都消防』昭和15年8月号)

この大火も、3時間の防御活動によって翌21日午前1時ごろ鎮火した。なお、警防団員が2人殉職、負傷者は107人にのぼった。被害は大蔵省、企画院、中央気象台、厚生省、東京営林局、神田橋税務署、逓信省航空局など全焼21棟、半焼4棟の計25棟、焼損面積2万472坪(6万7,558平方メートル)に及んだ。復旧にあたっては、時局がら資材調達は困難であったにもかかわらず、火災を考慮して一部は鉄筋コンクリート造り、他は木造の準防火作り2階建てで、建物の間は8間(14.4m)とした。また、100tの防火水槽、屋内消火栓、火災報知機、避難階段などを設置した。

当時、官庁の建築は、市街地建築物法が適用されず、戦後の昭和25年末になって初めて建築基準法が制定され、翌26年「官公庁施設の建築等に関する法律」(官公庁営繕法)の公布によって延べ1,000平方メートル以上は耐火構造とすることが定められ、ここにようやく不燃化への道を歩み始めたのである。