消防資機材等

火の見櫓の設置

火の見櫓は、万治元年(1658)江戸に定火消が創設され、火消屋敷に建てられたのが始まりである。高さは5丈ほど(15mほど)で蔀(しとみ)(城などで外から見える所をふさぐ戸)は素木生渋塗りであった。これに対し、大名屋敷や各木戸に設けられた火の見櫓は、定火消の櫓よりも低くされており、すべて黒塗りで、町方の櫓の脚は周囲を板で囲うことは許されなかった。また、大名火消でも火の見櫓を建てられるのは8万石以上の大名に限られ、定火消以外の火の見櫓は江戸城に面した側を開放してはならないなどと、様々な規制があったようである。

明治に入ると、維新の改革によって定火消や大名火消は廃止され、長年火災発見に貢献した火の見櫓の多くは取り壊されたが、町火消はそのまま消防組に編成がえとなったため、こうした火の見櫓のいくつかはそのまま消防組によって使用された。

しかし、火の見櫓の役割は幕府とともに終えたわけでなく、むしろその重要性が再認識されるのである。明治7年(1874)東京警視庁が設置されると、各警視出張所に新しい火の見櫓が建てられるようになった。さらに、明治14年(1881)には新政府が近代化を進めるために欧米諸国から招聘した学者、技術者たち(彼らを総称してお雇い外国人と呼んでいた)の一人、イギリス人のゼー・エム・ゼームスが、「望火楼の設置に関する建白書」を東京府知事に提出し、その設置を促したのである。これを契機に東京市内では火の見櫓がかなり増設されている。

望火楼についての説明図

「東京の消防百年の歩み」より)

腕用ポンプと蒸気ポンプの普及

明治3年(1870)10月、東京府はイギリスのシャンドメーソン社から腕用ポンプ4台、蒸気ポンプ1台を輸入している。蒸気ポンプが本格的に運用されるようになるのは明治17年(1884)のことであるから、ずいぶんと時代を先取りしたものである。しかし、案に相違して、東京の狭い道路にはこの蒸気ポンプは大きすぎ、また運用技術が未熟であったため、翌年運用を中止してしまった。

一方の腕用ポンプは運用に支障はなかったようで、明治4年(1871)2月の浅草田島町の火災で活躍した様子が、『続武江年表』に次のように記録されている。

明治四年二月八日戌下刻(午後9時頃)浅草本願寺後田島町火事、田原町迄焼る。消防器械ポンプ始て用い、便利を知る。

腕用ポンプを使用した消火活動を記録したものの中では、これが最も古いものと思われる。

明治5年から6年にかけて東京警視庁の初代総監・川路大警視が洋行し、西洋の消防ポンプの優秀さを認めるに至って、本格的な消防機器の輸入が始まる。明治8年(1875)、東京警視庁安寧課消防掛は、フランスからイギリス製の腕用ポンプ9台を輸入。このポンプを「甲号ポンプ」と称し、地方ではフランスから輸入したことで「フランス型ポンプ」とも呼ばれた。しかし、輸入価格は631円と高価であり、折からの国産品奨励も手伝って、明治9年(1876)東京警視庁安寧課消防掛は製作技師である市原求に、輸入したこのイギリス製腕用ポンプをモデルに試作品を作らせたところ、輸入品に劣らない腕用ポンプが完成し、翌10年から量産化に入った。その性能は、吸引水量が1分間に1石5斗から1石6斗(270リットル~288リットル)、水力は高さ15間(約27m)であり、価格は445円であった。

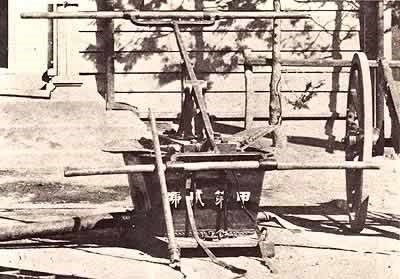

国産腕用ポンプ(甲号)

イギリス製腕用ポンプを見本に製作した国産第1号の腕用ポンプ

(明治9年-明治20年ころ)

(「東京の消防百年の歩み」より)

その後、明治17年(1884)に、消防本署は腕用ポンプ40台の増設に際して、外国からの輸入に頼らず国産腕用ポンプが製作できないかと考え、警視庁所属の石川島監獄工作所にドイツ製腕用ポンプをモデルに製作を依頼すると、数か月後に国産化に成功した。この腕用ポンプは「乙号ポンプ」又は「ドイツ型ポンプ」と呼ばれ、吸引水量は1分間に1石3斗(234リットル)、水力は高さ13間(23m)と、先に国産化された甲号ポンプよりやや劣るものの価格は430円と安い。量産が可能となったことから、江戸時代から唯一の消防機器であった竜吐水は、この年の末に廃止された。

国産腕用ポンプ(乙号)

ドイツ製の腕用ポンプを見本に製作した腕用ポンプ

(明治17年-明治30年ころ)

(「東京の消防百年の歩み」より)(警視庁提供)

腕用ポンプの国産化と平行して、明治17年に消防本部はイギリスのシャンドメーソン社から「シングルアクチングヴォルチカル型」と呼ばれる蒸気ポンプを輸入した。この蒸気ポンプは「第1号蒸気ポンプ」と呼ばれ、30馬力、吸引水量は1分間に8石7斗5升(1.6キロリットル)、水力は高さ26間(47m)とすぐれ、同年6月30日より消防本署に配置され、運用された。ただ、蒸気ポンプは蒸気を動力として機関を動かし放水するため、石炭を燃やして水を沸騰させ蒸気が出るまでに20分ほどの時間がかかった。そのため消防本署近くで火災が発生した場合など、火災現場を1周して蒸気が出るのを待ったというエピソードが残っている。したがって初期消火には適さなかった蒸気ポンプだが、火災が大きくなった場合には、遺憾なくその威力を発揮して市民に大いに頼もしがられたようである。

馬引き国産蒸気ポンプ

ポンプ自動車の出現まで活躍した蒸気ポンプ

(明治17年-大正中ころ)

(「東京の消防百年の歩み」より)

その後も少しずつ増設され、明治22年には東京市内で計8台が設置されている。さらに明治30年代の初め、警視庁消防本部は、消防体制を強化するため蒸気ポンプの増強を計画した。しかし、外国の蒸気ポンプは高額であったため、甲号ポンプの国産化に成功した市原求に製作を依頼したところ、明治32年(1899)、蒸気ポンプの試作に成功し、かつ輸入蒸気ポンプの半額で製作が可能との見通しもつき、国産化を進めることとなった。国産蒸気ポンプは、翌年以降、富山市、静岡市、金沢市、名古屋市からも引き合いがあり、全国的に普及し、明治後期から大正初期にかけて大いに活躍した。

そして、明治44年(1911)には、大阪市が自動車式蒸気ポンプ車を導入し、ガソリン消防自動車時代の先鞭をつけることとなる。なお大阪市は、このとき救助はしご自動車も同時に導入した。

消火栓の普及

明治23年2月12日、政府は、全国各市町村における水道普及等を目的として「水道条例(法律)」を制定し、全国に水道敷設を推進するとともに、併せて消火栓の設置を義務づけた。東京市では本郷大火から約8か月後の明治31年(1898)11月末、初めて消火栓が設けられた。以後、順次増設され、明治44年(1911)12月には東京市内15区で公設消火栓4,828基が設置されるまでに至った。消火栓の普及は、その後の消火活動に大きな役割を果たし、東京は明治32年以降、吉原、州崎の二大遊廓大火を除いて、しだいに大火から免れるようになった。

なお、当時の消火栓は、次のように規定されている。

深さ四尺(約1.2m)内外、幅二尺(約60cm)、横三尺(約90cm)余の栓室を設け、其内に喇叭状又は茶釜形の消火栓機を装置し、常に鉄板を以て作りたる覆蓋を施し置き、一朝火災に際しては其室内機関部の蓋を除き之に水管を附着し、一方の開閉弁を廻転して噴水せしめ、以て消火に充つる装置なりとす

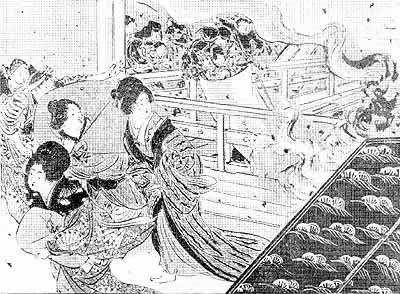

消火栓放水試験の図

(「東京の消防百年の歩み」より)(東京都水道歴史館展示)

救助袋と防煙具

明治27年、初めて東京の消防署に2個の救助袋が備えつけられた。当時の救助袋は、帆布(ズック)を用いて細長い袋状とし、片側に鈎を付設、使用時にはこの鈎を窓口など適当な位置にかけて滑り降りるというものである。これが現在、用いられている救助袋の始まりであり、以降、各消防署に広く配置されるようになった。

救助袋使用の図

(「東京の消防百年の歩み」より)

明治30年代の後半には、エア・ライン・マスクの前身ともいえる防煙具が登場し、炎に包まれた建物の中に入っての消火活動が実現するようになった。この防煙具はドイツ製で、主に火浣布(石綿で織った火に強い布)でできており、頭部は鋼鉄板でできており、空気管と絶えず水を送出し装具を湿す装置が施されていた。

救助はしご車

明治34年(1901)ベルリンで開催された万国消防博覧会に出席した松井茂消防署長の提言により、明治36年(1903)わが国初の救助はしご車(ドイツのリーブ社製)を輸入した。はしご部分は木鉄混合製の三連で、伸梯の長さは約18m、2頭の馬で引き、価格は運送費、海関税あわせて2,200円と高額なものであった。東京での活動実績から、その後、大阪、神戸、名古屋などでも使用された。

救助はしご車の操作訓練

(「東京の消防百年の歩み」より)